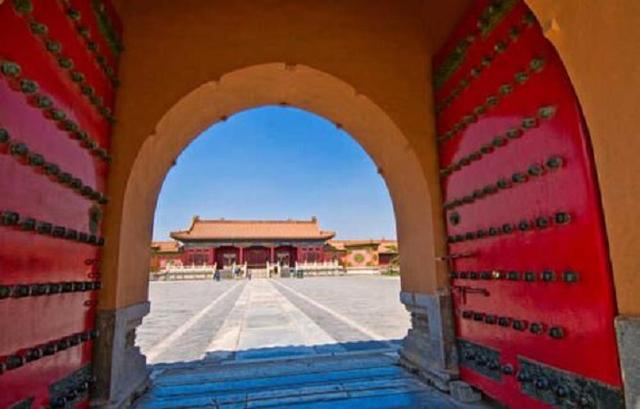

为啥古代城门都是往里开?往外开,敌人攻城时不是更难撞开吗?

在看古装剧时候常常看到这样一个场景,就是所有的城门都是朝里开放的。对于这样的设计方式,难免同我们现在的视野是有些不同的。毕竟在当今社会,我们日常里所用的门基本都是朝外开的。这样的设计方式有什么不同吗?

古时候常常战争连绵,那时经济发展和军事力量都十分落后,没有那么多先进的武器,城门就是国家至关重要的防御底线。一旦城门没有守住的话,那么这个国家的安危也就令人担忧了。

所以设计者为了国家可以更好的长治久安,对城门的设计更要考虑甚多。在古代的建筑中关上城门的时候,需要在城门的后面拉上一个栏栅,从而保证城门不被撞开,具有稳定性。但是,这城门为何是朝里开呢?其中的一点原因,自然也就是抵御外寇了。

射箭,抛石子等这是常用的攻城的手段。倘若这城门向外开放,那么是守门的官兵就需要从外面将城门往里拉,我们可以想象,在城门关闭之前总有中间那么一个缺口是没有闭合的。这样守门的官兵就很容易丧失自己的生命。

这动不动就要命的活儿,有谁愿意承担呢?倘若城门是向里开放,那么是守门的官兵大可躲在门的后面缓缓地将门推上。这样不就有了生命安全的保障吗?如果担心城外有人要突闯进来,也大可在车门口放几块粗的木条,进而就可以阻挡他们前行了。

这第二个原因就是为了保护城门。为什么要这么说呢?通过日常的观察我们也都知道,城门之上是有一个诺大的城墙来保护的。在古时候城门大多是由木头建造的,如果城门长期朝外开放,难免会受到雨水的侵蚀,木头遇水则会膨胀甚至容易腐烂,如果是朝外的设计,那么城门没过多久就要修建一次,这不就浪费了资源吗?

况且在修建城门的途中,更是外寇进攻城池的大好时机,国家也就危在旦夕了。正是因为城门朝里开放的这个设计,城墙可以保护城门不受雨水的侵蚀,城门受到了保护。不仅节省了资源,更有力地保护了城池的安全,这不正是一举两得吗?

这还有一个原因,是关乎于我国当朝的一个文化制度的。朝里开放有一种包容感,意味着自己的心里可以接受很多事物。海纳百川,有容乃大。从另一个角度来看,这不正是我国对外来的文化,或者是来访的客人都表示十分的欢迎吗?

古时候难免会有各个国家的使者互相拜访,这之间的你往我来,正是需要这种包容的态度去接受,才能让国家更好的长治久安。这也就符合我国"礼仪之邦"这个称号了。当然这并不能说如今对门的朝外开的设计就没有包容感。

换言之,它是一种敞开心扉的感觉。就像一个拥抱一样,去"拥抱"自然"拥抱"他人。因为社会制度和发展的不同,我们对外界的很多事情都产生了一定的改观。类似于像一个盗贼,如果如今的设计也是门朝里开的话,那么就很容易推开。我们的人身安全就很难得到保障。

总而言之,不管是如何设计目的只有一个,就是为了更好地保护自己所在的国家。我们只能说城门对于当时有很大的防御作用,但是当真正的战争来临时,可不是仅仅靠城门就可以抵御所有的外寇的。那些驻守边界的将士们才是真正的功不可没。

从以上几点来看,当时的设计者可谓是别具匠心,对于城门的设计也是下了不少的心思。随着时代的发展,我们看待世界的角度不同,自然也就会拥有不同的想法。但是有一点不能否认,那就是那些设计者的方案都让我们叹为观止。

相关文章

冥婚是什么意思(古代的冥婚是种什么样的陋习

中华文化源远流长,但并不是所有都是好的,有一部分就是十足的糟粕,比如冥婚这种陋习。 (这是网上流传很广的一张冥婚照。其实是讹传,照片中的新娘根本就没死。只是那时候照相技术不好,把人照的很丑,以至...

汤婆子是什么东西(古代汤婆子是什么做的)

天气越来越冷,常常“冻手动脚”的周到君开始为取暖这事儿费心伤神。 因为家里没有地暖,开空调嫌太干,热水袋怕不安全……于是,想要兼顾保暖、保湿,以及保证人身安全的周到君想起了一种...

古代少司命是什么意思?芈月常说的少司命是什么神

更新一下我追《芈月传》的进度,已经第13集了,但有个“重要”的人物再次出现了,让我不得不聊一下她,这个人就是少司命。 少司命是何许人也?她不是人,是神!现存对于“少司命”成文的最早文字记载是屈原所著...

蚂蚁庄园今天答题答案8月26日 古代的圣旨都是黄色的吗?2020小鸡宝宝答

每天的蚂蚁庄园里,我们可以回答庄园小课堂的问题,答对获得180g饲料,答错获得30g饲料。8月26日每日问题是:古代的圣旨都是黄色的吗?如果大家不清楚的答案的话,下面小编就给大家带来详细答案,想要获得...

谥号是什么意思?古代皇帝的年号、谥号、庙号都是什么意思

中国古代,皇帝的称呼往往和年号、谥号和庙号联系在一起,比如汉高祖就是庙号,隋炀帝就是谥号,乾隆皇帝就是年号。一般最早的皇帝谥号用得多,后来庙号多,明清则往往年号更深入人心。 谥号是人死之后,后人给予...

殇是什么意思?古代人对死亡的全部称呼

中国古代对死亡的称呼有哪些,各代表什么意思?对于天地万物来说,最不能避免的的就是死亡,而人类是万物之灵,对于死亡研究颇深。特别是中国汉字的博大,也及对各种事物的命名,更是强大到无以复加。 打个比方,...

免责声明:本站所发布的任何网站,全部来源于互联网,版权争议与本站无关。仅供技术交流,如有侵权或不合适,请联系本人进行删除。不允许做任何非法用途!

免责声明:本站所发布的任何网站,全部来源于互联网,版权争议与本站无关。仅供技术交流,如有侵权或不合适,请联系本人进行删除。不允许做任何非法用途!