集体(角色)化与个体化产品杂谈

你觉得自己是不是擅长角色化生存,或者擅长把别人训练成角色呢?你能够去角色化地和别人建立真实的交流吗?

第四课,梁宁讲的是同理心系列的认清人性,理解角色化生存,她在课后留的作业是:

你觉得自己是不是擅长角色化生存,或者擅长把别人训练成角色呢?

你能够去角色化地和别人建立真实的交流吗?

在写作业之前,我们先列出梁宁在这节课的名词解释:

集体是一堆角色。

人在非常大的压力下,才会扮演角色。

为了更多侧重在产品内容的输出,在这次作业中,我把第1个作业改成了“你如何理解角色(化)产品”。同样,我会在使用的产品和自身产品工作两方面来阐述。如果你有其他的想法,也欢迎与我交流。

集体(角色)化与个体化产品杂谈在听完梁宁的课程后,我突然意识意识到,在课程中提到的“集体(角色)”和“个体”恰恰能够匹配到市场上两大产品形态——“to B”(面向企业)与“to C”(面向个人)。可再次看网上对于“C端”、“B端”产品的解释,我觉得还不够通透。甚至觉得那些列出“场景”、“需求点”等的解释,还有些啰嗦。

这里,按照梁宁课程的精髓,我斗胆对“to B”与“to C”产品重新定义——

to B产品:面向角色化用户,设计重视效率的产品;

to C产品:面向个体化用户,设计重视情感的产品。

“脉脉”如何“消灭”了“赤兔”“脉脉”和“赤兔”都是职场社交类软件(如果你还不知道,可以先下载“脉脉”体验一下,我可没收“脉脉”的广告费哇),可遗憾的是,“赤兔”这款“领英”中国本土化的软件在2019年7月就下架了。

这两款APP我都是在2016年开始使用的,当时我对这两款产品的感受除了都有个人职业信息展示外,更大的区别在于:

“赤兔”:偏重职场专业性教育(行业文章、有直播课程等);

“脉脉”:偏重职场周边的社交(匿名圈子);

这也是“脉脉”能够“消灭”“赤兔”的重要原因:“赤兔”更重视效率(职业拓展成长),而“脉脉”更重视情感(职场吐槽交流)。理解“消灭”的原因之前,需要弄清楚一个问题:我国的“职场社交”类APP应该面向角色化用户?还是面向个体化用户呢?

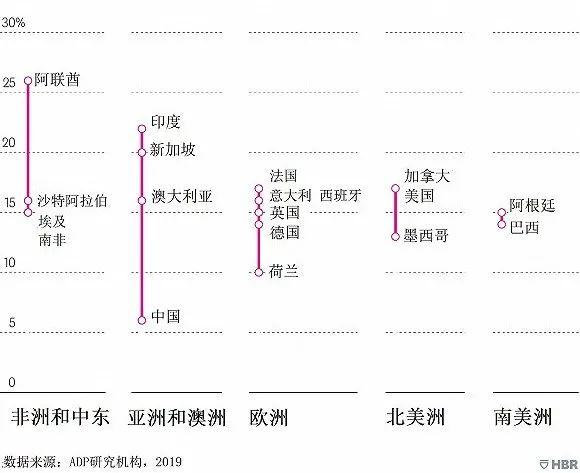

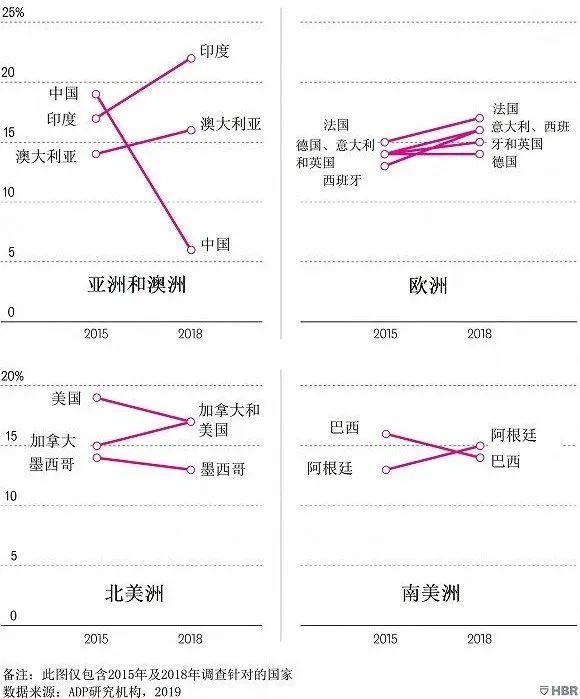

2019年安德普翰(ADP)和脉脉先后针对中国职场人做了一些数据报告,当把这些数据结合在一起,便慢慢窥探出答案。抛开阴谋论之说,从ADP的报告可以得出中国员工的敬业度从2015年起就开始降低,且在全球范围内也处于较低的水平。

读到这里,你可能会有这样的疑问:国内这么多996的工作,为什么我国的员工敬业度这么低呢?

从脉脉发布的《2019年中国职场社交报告》中可以看到中国人的职场满意度均值很低,且承担着晋升、能力提升、业绩等压力。简而言之,干的不爽。所以满意度低肯定会导致敬业度低,压力大必然导致想释放(吐槽)。

“赤兔”在中国本土化运营想复制“领英”在海外市场的成功时,忽视了国内身处工作压力的亿万职场人的真正痛点。虽然使用产品的用户都是带有行业、岗位的特定标签,但是现阶段国内“职场社交”的重心应该是“社交”,而不是“职场”。

B端产品虽重视“角色化”,但推广更重视“个体化”相关文章

掌握这3步,做好运营商产品

问:要把互联网产品做好,拢共分几步? 答:三步: 获取用户数据; 处理用户数据; 使用用户数据 作为想跟互联网沾边,但又不好意思跟互联网沾边的运营商产品,有着说简单也不简单的逻辑。说简单是因为,...

3个层面,解读什么是教育OMO ?

藉由这次疫情,“教育OMO”的概念又火了起来。然而诸多文章只谈了这个概念的起源、愿景和必要性,以及又有哪些位业界大牛CEO对这个概念表示了坚定的支持(当然也同时谈到了其实现的难度),却少有更具体的设想...

钉钉 VS 企业微信:公校赛道对决,谁能拿下这届小学生?

企业微信与钉钉最大的客户量均集中在教育行业,其中教育行业可以分为学校教育和培训机构,本次疫情中出现的焦点问题是小学生批量给钉钉打一星,企业微信却少了风声,那么在学校教育这条赛道上,企业微信离钉钉多远呢...

1年卖出1个亿,解析「Cemoy」的小红书投放策略

本文将以一个从起盘到上线仅用1年卖到1个亿的澳洲护肤品牌Cemoy为例,解析它的投放策略以及如何评估小红书的投放效果。 澳洲护肤品牌Cemoy,在国内运营1年做到1个亿,2年做到了3个亿。 总结下来...

怎样的关系网络能建立陌生人社交的信念感?

陌生人社交中,唯有建立一套关系网络才能将毫无关联的陌生人紧密联系在一起,才能产生自然的社交动力,喂养陌生人产品使之生存与发展。那么这张关系网到底是什么,又是如何成为可能的呢? 在笔者之前的一篇文章《...

运营商如何玩转私域流量,沉淀管理用户?

对运营商来说,常见的用户沟通渠道就是电话客服、线上客服、智能客服等。但由于用户咨询人数多需要排队以及不同渠道沟通无法同步问题等原因,所以用户的沟通体验一直不够友好。而在盘点私域流量特征后,笔者发现对运...

免责声明:本站所发布的任何网站,全部来源于互联网,版权争议与本站无关。仅供技术交流,如有侵权或不合适,请联系本人进行删除。不允许做任何非法用途!

免责声明:本站所发布的任何网站,全部来源于互联网,版权争议与本站无关。仅供技术交流,如有侵权或不合适,请联系本人进行删除。不允许做任何非法用途!